なぜ呼び方が違う?犬走りと土間コンクリートの名称の由来と違い

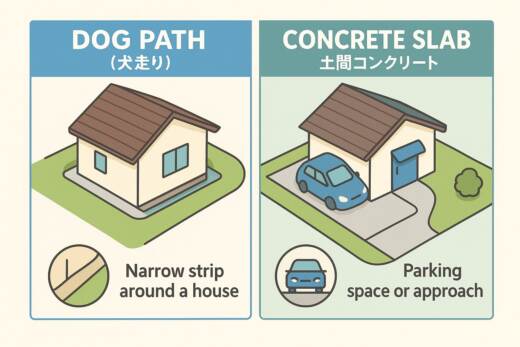

住宅の外構で目にする「犬走り」と「土間コンクリート」。形や素材は似ていても、呼び方には歴史や機能、施工方法の違いによる明確な背景があります。

本記事では、なぜ同じコンクリート舗装なのに名称が分かれるのか、呼び方のルーツと役割に注目して解説します。

1. 名称の由来:犬走りと土間コンクリート

犬走りの名称ルーツ

- 江戸時代、城郭や町家の塀際に幅約3尺(約90cm)の通路が設けられ、「犬が走れる幅」として「犬走り」と呼ばれました。民家においても、庇先端直下の公私境界に雨水を流す下水溝と併せ、幕府によって設置が義務付けられていました。当初は塀や土塁の外側、あるいは公道沿いの家の外周などに設けられ、雨水排水や防火用水の天水桶設置にも活用。管理は所有者責任で、汚損や通路上の営業は禁止されていたと記録されています。

(参照)国土交通省 未知の歴史 近世の道 江戸の町と道

土間コンクリートの名称ルーツ

- 「土間」は日本建築の床仕上げ用語で、土の上に直接仕上げ材を敷いた床を指していました。その現代版が「土間コンクリート」で、土間仕上げの一形態としてコンクリートを材料とした広い床面舗装を意味します。

2. 呼び分けのポイント:規模と用途の差

-

規模(面積・幅)

-

犬走り:幅0.5~1.0m程度の細い帯状。建物まわりをぐるりと囲む狭小範囲。

-

土間コンクリート:数㎡~数十㎡の広い面積。駐車場やアプローチといった平坦床面全般。

-

-

用途(役割)

-

犬走り:泥はね防止、基礎保護、点検路、雑草抑制など、建物保護が主目的。

-

土間コンクリート:車両荷重対応、バリアフリー動線、大面積防草など、人や車を載せる床面が主目的。

-

そのため、同じコンクリートでも規模と役割の違いで名称分離が起こっています。

3. 施工仕様の違いと名称の結び付き

| 項目 | 犬走り | 土間コンクリート |

|---|---|---|

| 幅・面積 | 0.5~1.0m幅、数㎡程度 | 数㎡~数十㎡、駐車台数に応じた広さ |

| 厚み | 5~8cm(人荷重想定) | 10cm前後(車載荷重対応) |

| 下地 | 砕石+ワイヤーメッシュ、一方向勾配 | 砕石10cm+全面配筋、2~3%勾配、目地処理 |

| 主な用途 | 建物基礎保護、防湿、防草、点検路 | 駐車場、アプローチ、テラス、防草、防災用途等 |

施工方法や仕様が名称に直結し、呼び分けの根拠となっています。

4. 呼び方の境界があいまいなケース

- 狭小地で全面を10cm厚のコンクリート打設した場合、仕様上は土間コンクリートですが、機能的に犬走り相当の役割(基礎保護・点検通路)を果たすこともあります。こうした場合、業界では「土間コンクリート仕上げの犬走り」など、両名称を組み合わせて呼ぶことがあります。基本的には、仕様と用途を優先して名称を選ぶのがポイントです。

5.現在の実務状況:表現の変化と呼称の統一傾向

-

明確な区分は少ない

実務上、「犬走り」と「土間コンクリート仕上げ」を厳密に使い分ける現場は多くありません。 -

都市型住宅の傾向

隣地との離隔が限られる場合は未舗装のままにするか、区域全体を一体打設し「土間コンクリート仕上げ」でまとめることが一般的。 -

呼称の減少

「犬走り」という表現自体の使用頻度は減少傾向にあり、多くの現場では「土間コンクリート」で統一されています。

→ 上記のように、技術的な差異が小さい場合は、表現の選択に過度なこだわりは不要です。

5. まとめ:名称が示す背景を理解しよう

-

-

歴史的ルーツ:犬走りは「犬が走れる幅」の細長い通路が起源。

-

現代用語:土間コンクリートは「土間仕上げ」の広い床面をコンクリートで行う。

-

区分ポイント:規模・用途・施工仕様によって名称が分かれる。

-

狭小地の折衷名称:「土間コンクリート仕上げの犬走り」という実務的呼称もある。

-

表現の統一傾向:近年は「土間コンクリート」でまとめるケースが多数。

-

現在の外構施工においては、「犬走り」と「土間コンクリート仕上げ」の明確な区分は実務上あまり設けられておらず、「犬走り」という表現自体も使用頻度が減少傾向にあります。特に、隣地との離隔が限られる都市型住宅においては、未舗装のままにするか、区域全体をコンクリート打設による仕上げとするケースが多く、「土間コンクリート仕上げ」と総称されることが一般的です。両者の呼称に明確な技術的差異が存在しないため、表現の選択に過度なこだわりは不要といえます。